实验室一览

预览服务范围

——结构设计分析实验标准化操作流程:

一、实验目标与前期准备

明确实验目的

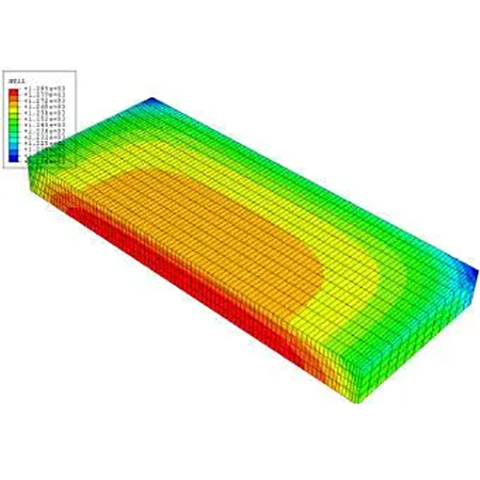

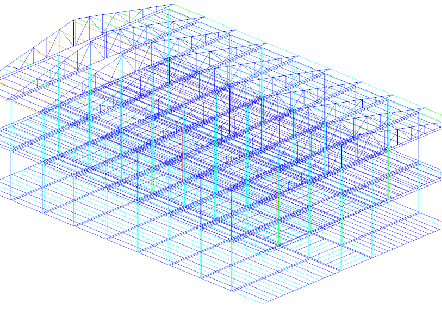

性能验证:验证理论模型(如有限元分析)的准确性。

极限评估:测试结构在静力、动力或疲劳载荷下的承载能力与失效模式。

优化反馈:通过数据修正设计参数(如材料厚度、连接方式)。

实验设计

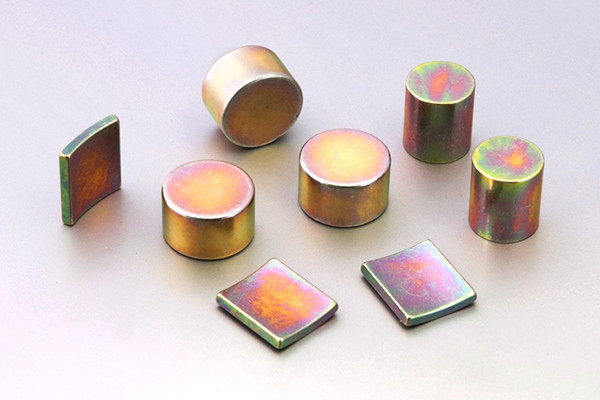

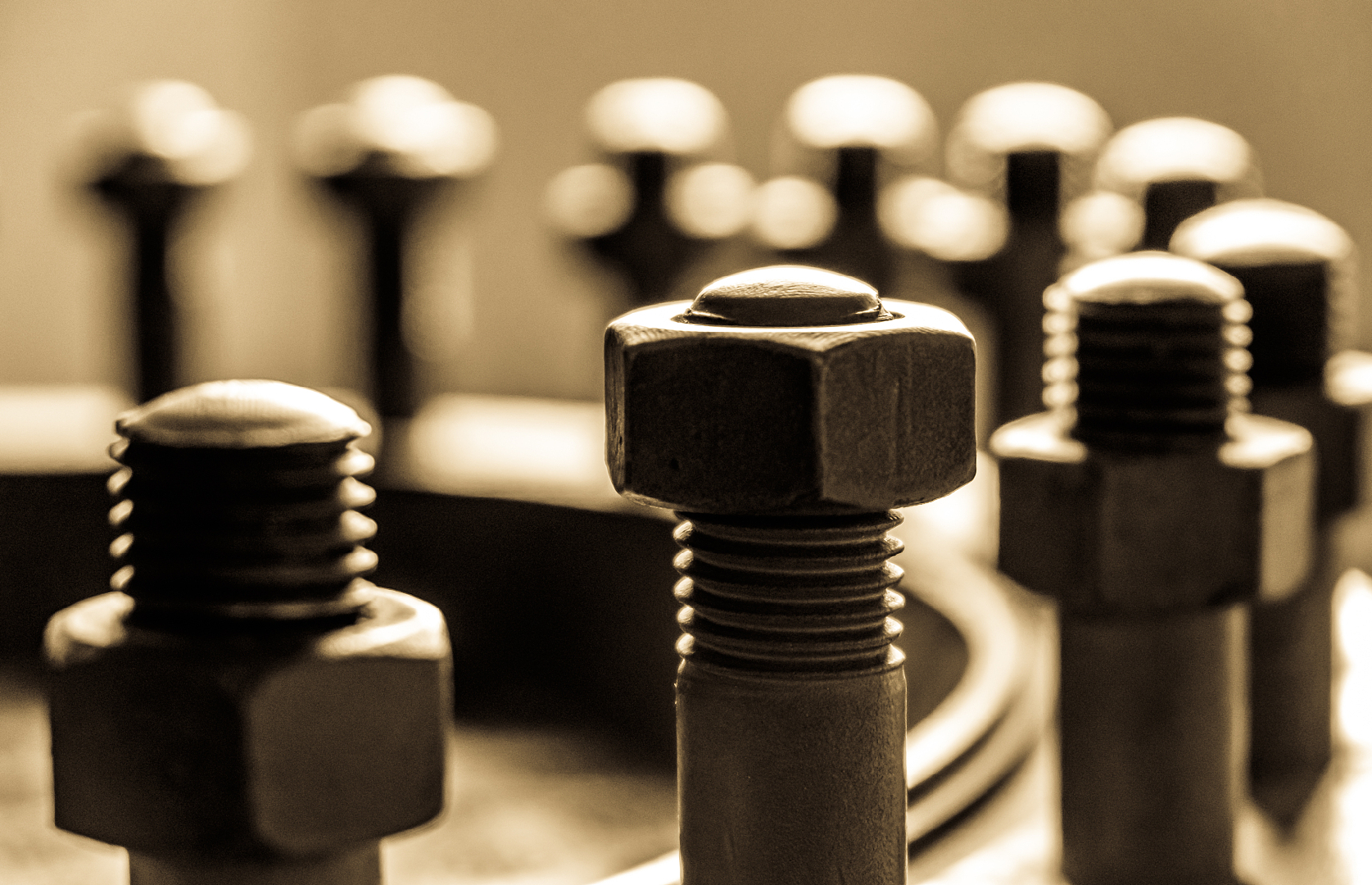

固定约束:模拟焊接或螺栓连接。

滑动/转动约束:使用线性轴承或铰链支座。

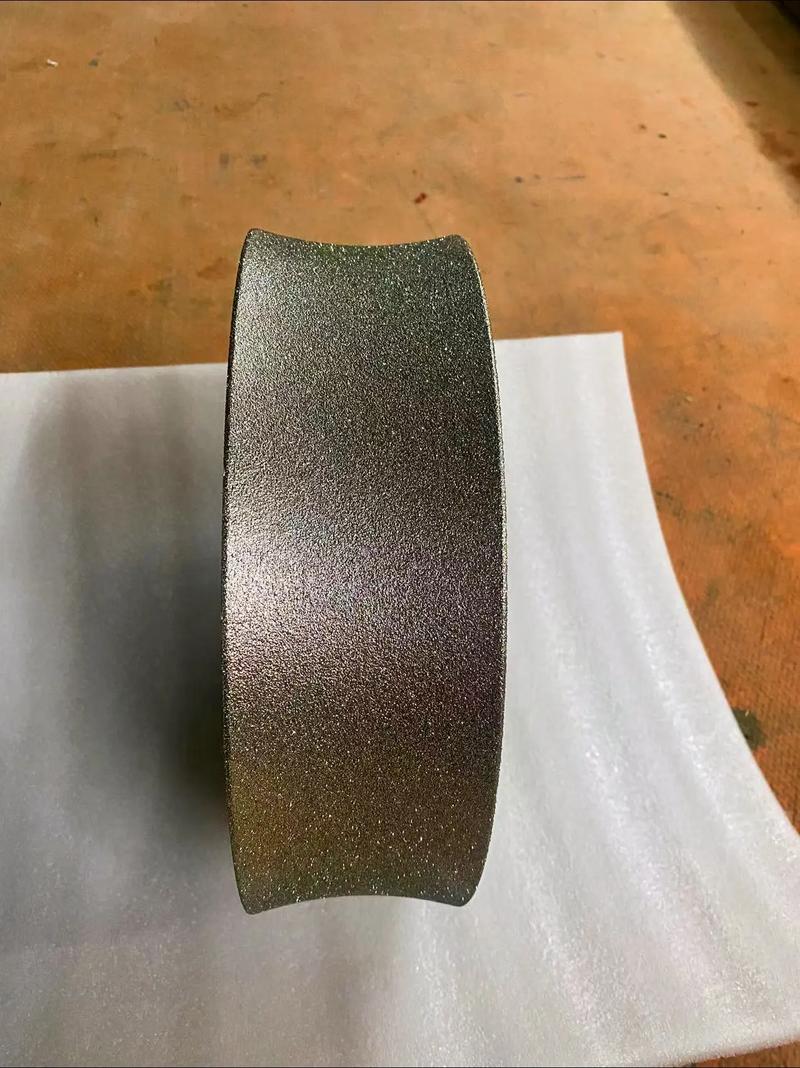

缩尺模型:按相似理论(几何比例1:10,材料刚度等效)制作模型。

关键参数:确定待测变量(如载荷位置、支撑条件、材料属性)。

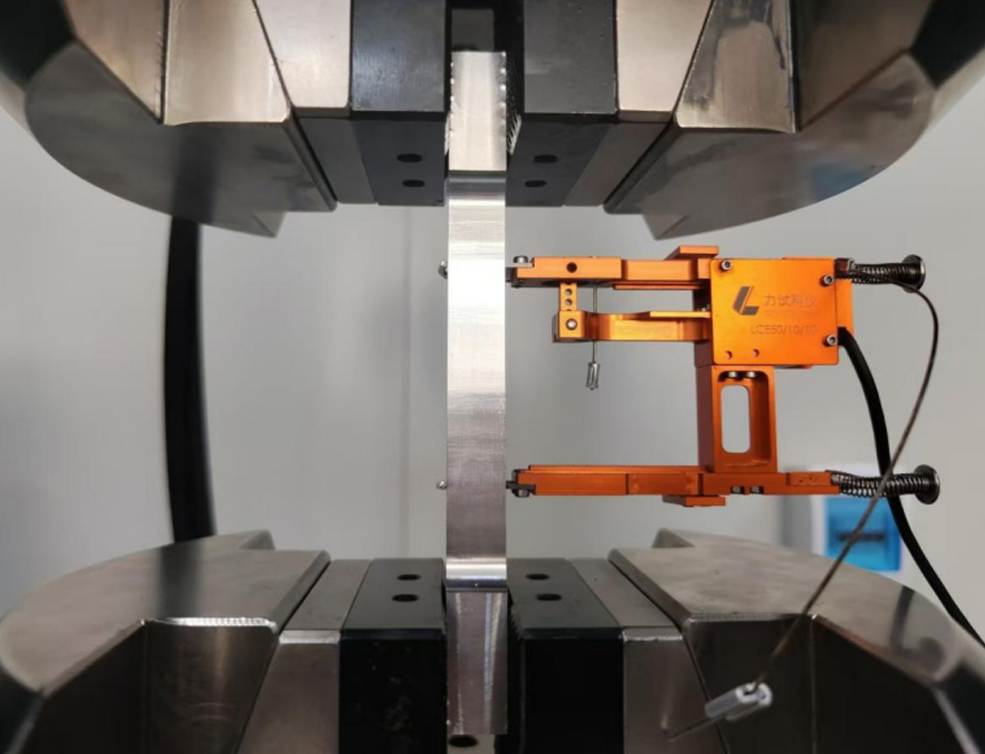

二、实验设备与传感器配置

| 设备/传感器 | 功能与参数 | 适用场景 |

|---|---|---|

| 加载系统 | 液压伺服作动器(±200kN)、振动台(0-50Hz) | 静力加载、动态激励 |

| 应变测量 | 电阻应变片(±5000με)、光纤光栅传感器 | 局部应力分析 |

| 位移监测 | 激光位移计(精度0.01mm)、LVDT传感器 | 整体变形测量 |

| 动态响应采集 | 加速度计(100mV/g)、高速相机(1000fps) | 模态分析、冲击响应 |

| 数据采集系统 | NI cDAQ-9188、HBM QuantumX | 多通道同步采集 |

三、实验实施步骤

1. 静力加载实验(以桥梁模型为例)

试样安装:

将桥梁模型安装于反力架上,调整支撑间距与设计跨度一致。

使用激光对中仪确保加载轴线与模型中心线重合(偏差≤1mm)。

分级加载:

预加载:施加10%设计载荷(如5kN),消除装配间隙后归零传感器。

增量加载:每级增加20%设计载荷(如5kN→10kN→15kN…),每级保持1分钟记录数据。

破坏加载:持续加载至结构失效(载荷下降20%或出现明显塑性变形)。

数据记录:

应变分布:通过应变片测量关键截面(如跨中、支座)的应力。

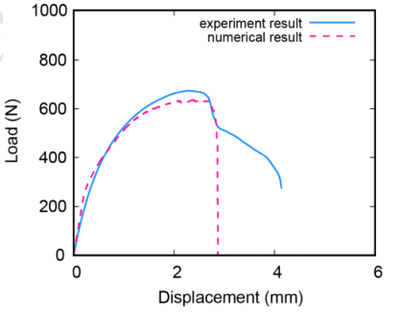

位移曲线:绘制载荷-位移曲线,识别屈服点(如钢梁屈服载荷)。

2. 动力特性测试(模态分析)

测点布置:

在结构表面划分网格(如30cm×30cm),粘贴三轴加速度计。

参考点选择:固定端或几何中心作为相位基准。

激励方式:

锤击法:使用冲击锤敲击测点,采集频响函数(FRF)。

随机振动:振动台输入白噪声信号(0-100Hz),记录加速度响应。

模态参数提取:

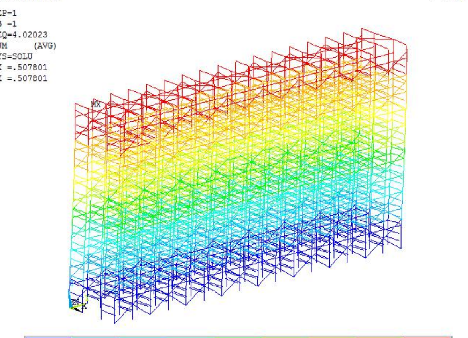

软件(如ANSYS Modal)计算固有频率、阻尼比及振型。

验证指标:MAC(模态置信准则)值>0.8,确保模态独立性。

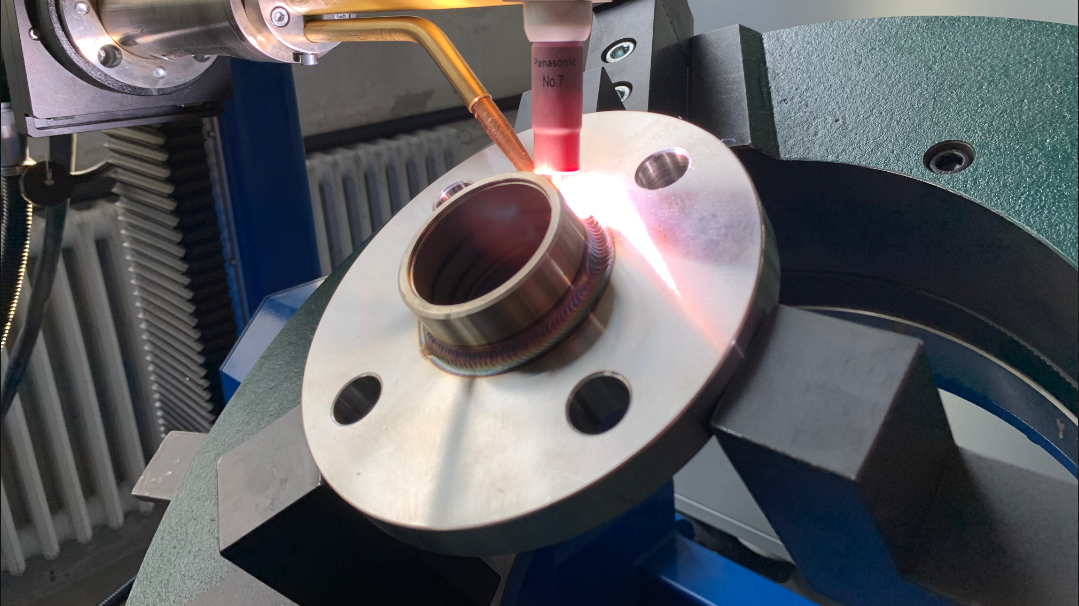

3. 疲劳寿命测试(以焊接接头为例)

循环加载:

设置正弦波载荷(应力比R=0.1,频率5Hz),最大载荷。

监测裂纹萌生与扩展(声发射传感器或定期目视检查)。

终止条件:

裂纹长度扩展至临界值(如10mm)。

刚度下降超过初始值的20%。

四、数据分析与结果验证

数据对比:

理论模型验证:将实验应变/位移数据与有限元分析(FEA)结果对比,修正模型参数(如弹性模量误差>5%需重新标定)。

标准符合性:参考ISO 12106(疲劳)、ASTM E8(拉伸)判定是否达标。

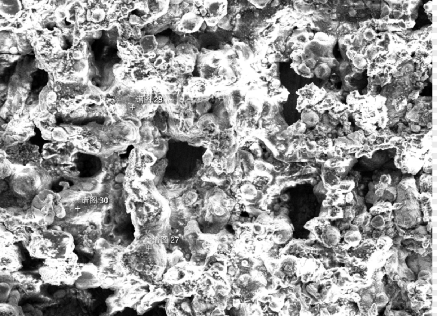

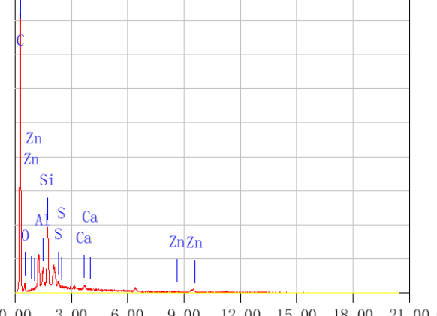

失效模式分析:

断裂位置:金相切片观察裂纹源(如焊接缺陷处)。

断口形貌:SEM分析韧窝(韧性断裂)或解理面(脆性断裂)。

报告输出:

关键图表:载荷-位移曲线、模态振型图、S-N疲劳曲线。

改进建议:如优化加强肋布局、调整焊接工艺参数。

五、安全与误差控制

安全规范:

设置安全围挡,紧急停止按钮一键切断加载。

液压管路定期检漏,避免高压油喷射风险。

误差来源与对策:

| 误差类型 | 原因 | 解决方案 |

|---------------------|-------------------------|-------------------------|

| 加载偏心 | 试样安装偏差 | 激光对中校准+弹性垫片调整 |

| 数据漂移 | 温湿度波动 | 恒温实验室(23±2℃) |

| 动态信号噪声 | 电磁干扰 | 屏蔽电缆、独立接地 |